※本記事には、アフィリエイト広告を含むプロモーションが掲載されています。

はじめに

慣らし保育は、お子様が保育園という新しい環境や生活リズムに無理なく溶け込めるように配慮された、とても大切な期間です。

初めての集団生活に不安を感じるのは、お子様だけでなく保護者にとっても同じことでしょう。

「保育園に行くのを嫌がらないかな?」「お昼寝はちゃんとできる?」「泣かずに過ごせるだろうか?」 そんな疑問や心配を抱えている方も多いはずです。

しかし、事前にポイントを押さえ、焦らずに進めることで、お子様も少しずつ安心して慣れていくことができます。

この記事では、慣らし保育の基本的な流れや準備方法、よくある悩みとその解決策まで詳しく解説 します。

大切なお子様が 「保育園楽しい!」と笑顔で通えるようになるために、今できる準備を一緒に進めていきましょう!

慣らし保育とは何か?

慣らし保育の目的

慣らし保育は、お子様が保育園という新しい環境に無理なく適応できるように、短時間から少しずつ慣れていくための大切なステップです。

この段階的な導入により、お子様は 新しい場所や先生、お友達との出会いによる緊張や不安を少しずつ和らげながら、安心して園生活に慣れていくことができます。

また、保護者にとっても、少しずつお子様と離れる練習をする貴重な時間となり、スムーズに新しい生活リズムを整えることができるのです。

慣らし保育の期間

慣らし保育の期間は、お子様の個性や保育園の方針によって大きく異なります。

数日で慣れるお子様もいれば、1ヶ月以上かかるお子様もいるため、何より大切なのは 「お子様のペースに合わせること」 です。

- 比較的早く慣れるお子様:3日~1週間ほどでスムーズに適応

- 少し時間がかかるお子様:2週間~1ヶ月かけてゆっくり慣れていく

特に初めての集団生活では、不安を感じやすいもの。

しかし、無理に早く慣れさせようとすると、かえってストレスになってしまうこともあります。

お子様の様子をよく観察し、焦らず、無理のないペースで進めていくことが何より重要です。

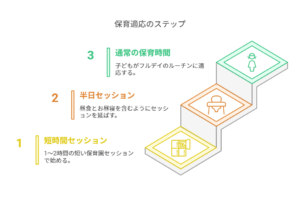

慣らし保育の基本的な流れと期間

一般的な慣らし保育のスケジュール

慣らし保育は、いきなり長時間預けるのではなく、 短時間からスタートし、徐々に保育時間を延ばしていくことが基本 です。

お子様が無理なく新しい環境に適応できるよう、段階的に慣らしていきましょう。

🔹 1~3日目:

✅ 1~2時間程度の短時間登園からスタートし、お子様が無理なく新しい環境に慣れる準備をする

スト

✅ 保護者が一緒に過ごすことで、お子様に安心感を与えながら、園の雰囲気や先生、お友達との関わりに慣れていく

✅ この期間は、お子様が保育園に対して「楽しい場所だ」と思えるよう、リラックスして過ごすことが大切!

👆この期間は、お子様が保育園に対して「楽しい場所だ」と思えるよう、リラックスして過ごすことが大切!

🔹 4~7日目:

✅ 保護者は送り届けた後、短時間だけ離れる練習を始め、お子様が自分の力で過ごせる時間を増やしていく

✅ 先生やお友達と関わる時間を少しずつ増やし、園での活動に自然と馴染めるようサポート

👆この時期は、お子様が「ママやパパがいなくても大丈夫」と思えるようになる大切なステップ!

🔹 8~14日目(半日保育):

✅ 給食を一緒に食べることで、園での食事の雰囲気に慣れ、集団での食事の楽しさを感じられるようにする

✅ お昼寝にも挑戦し、先生の見守りのもとで少しずつ園の生活リズムに合わせていく

✅ この時期は、お子様がより長い時間を園で過ごし、少しずつ「自分の居場所」として安心できる環境を作っていくことが大切!

👆この時期は、お子様がより長い時間を園で過ごし、少しずつ「自分の居場所」として安心できる環境を作っていくことが大切!

🔹 15日目以降:

✅ 通常の保育時間へ移行し、お子様が朝の登園からお迎えまで1日を通してスムーズに過ごせるようになる

✅ 先生やお友達との関わりも増え、保育園での生活リズムが定着し、安心して過ごせるようになる大切な時期ト

👆この頃には、お子様が「保育園は楽しい!」と感じ、自分なりのペースで過ごせるようになることを目指しましょう!

お子様の様子をしっかり観察しながら、焦らず一歩ずつ進めることが何より大切です!

初めての環境に慣れるには時間がかかることもありますが、少しずつでも前進していることを大切にしましょう。

「今日は頑張ったね!」「先生とお話できたね!」 など、どんな小さな成長でも言葉にして伝えることで、お子様の自信につながります。

「できた!」という成功体験の積み重ねが、保育園生活への安心感につながる ので、日々の頑張りをしっかり認め、前向きな声かけを続けていきましょう!

保護者が準備しておきたいこと

規則正しい生活リズムを作る

お子様がスムーズに保育園生活に馴染むためには、家庭内でも 保育園に近いスケジュールを意識することがとても重要です!

生活リズムが整っていると、保育園での活動もスムーズになり、お子様の負担を減らすことができます。

✅ 朝は登園時間に合わせて起床し、ゆっくり準備できる時間を確保する

✅ 朝ごはんをしっかり食べる習慣をつけ、元気に1日をスタートする

✅ 昼寝や就寝時間を保育園と同じタイミングに調整し、生活リズムを安定させる

特に朝の起床時間と食事のリズムはとても大切!

朝食をしっかり食べることで、登園後の活動に必要なエネルギーが補給され、「元気に1日を過ごすための土台」 となります。

お子様が安心して過ごせる環境を整えるために、家庭でも少しずつ意識していきましょう!

持ち物や情報の共有

保育園生活をスムーズにスタートさせるためには、事前の準備と情報の共有がとても大切です!

保育士の先生がお子様の個性を理解し、適切にサポートできるようにするためにも、必要な情報をしっかり伝えましょう。

✅すべての持ち物に名前を書いておく → 園では多くの子どもたちが同じような持ち物を使うため、紛失や取り違えを防ぐために重要!

✅お子様の好きな遊び・苦手なことを事前に伝える → 興味のある遊びを知ってもらうことで、お子様が早く園に馴染めるきっかけに!

また、安心できるアイテムを持たせるのもおすすめ!

お気に入りのタオルやぬいぐるみがあると、緊張や不安を和らげ、気持ちが落ち着きやすくなります。

「大好きなものが一緒にいる」 という安心感が、お子様の心の支えになることもあります。

登園時のポイントと不安への対処法

笑顔で送り出すことが大切!

登園時にお子様が泣いてしまうことは珍しくありません。ですが、保護者が不安そうな表情を見せると、その気持ちはお子様にも伝わり、さらに不安を感じさせてしまいます。 だからこそ、笑顔で見送る姿勢を保つことがとても大切です!

❌ 「ごめんね」「ママも寂しいよ」 → 逆にお子様の不安を増幅させ、離れるのがつらくなってしまう

⭕ 「行ってらっしゃい!迎えに来るね!」 → 安心感を持たせ、「大丈夫なんだ」と思えるようになる

また、長々とお別れの時間を取るよりも、短めの声かけでスパッと離れた方が、お子様の気持ちの切り替えがしやすくなります。 もし泣いてしまっても、保育士さんがしっかりフォローしてくれるので大丈夫! 「また後でね!」と明るく声をかけ、お子様が安心して過ごせるよう見守りましょう。

慣らし保育中によくある悩みとその解決策

食事を食べてくれない

保育園という新しい環境では、緊張や不安から食欲が落ちるのはごく普通のことです。 いつもはよく食べるお子様でも、慣れるまでは食が進まなかったり、好き嫌いが増えたりすることがあります。

💡 対策:

✅ 好きな食べ物を事前に保育士に伝え、慣れやすいメニューを取り入れてもらう

✅ 家で保育園の給食に似たメニューを作り、食べる練習をする

✅ 食事の時間を楽しく過ごせるよう、家庭でも「美味しいね!」と声をかけながら食事をする

「みんなと食べることが楽しい!」と感じられるようになると、少しずつ食欲も戻っていきます。 無理に食べさせようとせず、お子様のペースに合わせて焦らず見守っていきましょう!

お昼寝ができない

環境が変わると、お昼寝がスムーズにできなくなることはよくあります。 家ではぐっすり眠れるお子様でも、保育園では周りの音や新しい布団、雰囲気の違いでなかなか寝つけないこともあります。

💡 対策:

✅ お気に入りの寝具を持参(タオルや小さな枕など)し、家の安心感を持ち込む

✅ 普段の寝かしつけ方法を先生に伝え、できるだけ同じ流れで寝かせてもらう

✅ 寝る前のルーティン(トントンする・絵本を読む)を家でも統一し、寝る合図を作る

最初はうまく眠れなくても、繰り返すうちに「ここでも安心して眠れる」と感じられるようになります。 「少しずつ慣れれば大丈夫!」と温かく見守り、お子様のペースで適応できるようサポートしていきましょう。

慣らし保育が長引く場合の対応

💡 お子様のペースに合わせるのが何よりも大事!

慣らし保育の期間には個人差があり、思ったより長引くことも珍しくありません。 そんなとき、「どうして慣れないの?」と焦るのではなく、 「○○ちゃんは、少し時間がかかるタイプなんだな」と温かく受け止めることが大切です。

環境の変化に敏感なお子様ほど、時間をかけてゆっくり慣れていくもの。 すぐに適応できる子もいれば、1ヶ月以上かかる子もいます。大切なのは、お子様のペースに寄り添い、無理をさせないこと! 保育士としっかり情報交換をしながら、登園時間を短くする、慣れるまで好きな遊びを優先するなど、柔軟な対応を心がけましょう。「少しずつでも前に進んでいる」と信じて、長い目で見守ることが、お子様の安心につながります!

おうちでできる心のサポート

慣らし保育の期間、お子様は新しい環境でたくさんの刺激を受け、緊張しながら毎日を頑張っています。 そのため、家では安心できる時間を作り、心のケアをしてあげることが大切です。

💖 「今日は楽しかったことある?」と優しく問いかけ、お子様の気持ちを引き出す

💖 「頑張ったね!えらいね!」とたくさん褒めて、自信につなげる

新しい環境に慣れるまでの間は、不安や疲れが出やすいもの。 帰宅後はスキンシップをたっぷりとり、「おうちでは安心していいんだよ」と伝えてあげましょう。 ぎゅっと抱きしめたり、ゆっくりお話を聞いてあげるだけでも、お子様の気持ちは落ち着きます。「大好きだよ」「よく頑張ったね」と温かい言葉をかけながら、お子様の成長を優しく見守りましょう!

まとめ

慣らし保育は、お子様が保育園という新しい環境に安心して適応できるようにするための、とても大切なステップです。 いきなり長時間預けるのではなく、少しずつ時間を延ばしながら慣れていくことで、無理なく園生活に馴染むことができます。

また、保護者もお子様と一緒に「慣れる期間」が必要です。 最初は不安や心配が多いかもしれませんが、「お子様が成長している証」と前向きに捉えながら、一歩ずつ進めていきましょう。

焦らず、無理のないペースで進めることが何よりも大切! 「大丈夫かな?」と心配するよりも、お子様の小さな成長を見守りながら、「今日も頑張ったね!」とたくさん褒めてあげましょう。 保育園が楽しい場所だと感じられるよう、温かくサポートしながら、新しい生活をスタートしていきましょう!

コメント